高速铁路道岔轮轨关系关键技术研究及应用

中国铁道科学研究院集团有限公司

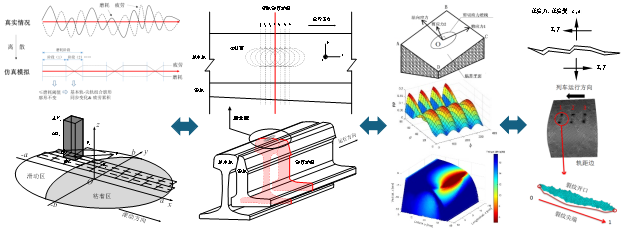

高速道岔钢轨磨耗与接触疲劳伤损共生发展预测模型

道岔是引导列车转/跨线运行、实现高速铁路连通成网的节点性基础设施,其构造复杂、零部件众多,列车高速通过时,车轮受迫在不同异形变截面钢轨上连续多次转移,存在多点滚动接触、接触点跳跃突变、瞬时剧烈蠕滑等现象,轮轨作用关系极为复杂,导致道岔一直是高速线路的薄弱环节和限速瓶颈。

项目实施前,国内外高速道岔轮轨关系研究对高频、瞬时冲击特性考虑不足,岔区运行轨迹试验研究尚属空白,并存在长期服役过程中岔区钢轨磨耗-疲劳伤损劣化机制不明、服役状态控制能力不足等亟待解决的关键科学及技术问题,制约着高速道岔技术的进一步发展。项目围绕高速道岔区轮轨关系突出问题及既有研究不足,通过理论分析、实验室试验、现场测试、应用与维护等工作,形成了高速道岔轮轨关系关键技术及应用体系。

一、主要科技创新

扩展了宏观尺度下考虑高频柔性变形的高速道岔轮轨系统多柔性体耦合动力学数值仿真分析理论;完善和发展了考虑轮轨界面接触力学与结构振动耦合关系的道岔轮轨滚动接触动力学方法,系统揭示了岔区轮轨系统高频振动特性及其传递规律;建立了可考虑轮对姿态、多轨件独立运动及差异化约束的道岔区轮轨多点接触状态实时分析评估方法;构建了道岔区轮轨接触状态的科学评价准则和方法,在廓形实时采集的基础上率先实现了轮轨接触状态的实时评估。

设计自调整/补偿激光阵列传感系统,实现了高速列车通过道岔时轮对空间位置的高频精确捕捉;研发基于激光位移传感阵列的高速列车轮对过岔运行轨迹测试平台,首次基于现场试验获取列车高速过岔时的轮对运行轨迹及姿态,揭示高速道岔区列车的实际运动规律,开发多维传感同步控制与数据处理系统,实现列车高速过岔时轮对运行轨迹及姿态的精确刻画与表征;提出基于轮对空间轨迹的高速道岔平顺性评估方法。

首次构建了高速道岔钢轨磨耗及接触疲劳伤损共生发展预测模型;预测裂纹萌生位置和寿命、裂纹扩展寿命以及磨耗到限寿命,揭示复杂运维条件下高速道岔钢轨接触伤损的形成机理、分布特性以及与车-岔系统动力学性能的演变耦联机制,提出道岔钢轨磨耗/疲劳伤损的分区分级限值及评价方法。

提出转辙器区行车平稳性保持、基于轮对质心波动补偿的高速道岔辙叉区轮轨动力冲击控制技术;创新了基于改善行车性能及提升钢轨强度的道岔区变截面钢轨件组合廓形优化技术,提出高速道岔服役状态综合评估方法及预防性精修技术,构建多源数据融合条件下车-岔系统状态评价模型,提出高速道岔服役状态综合评估方法。

二、项目评价

项目研究成果总体达到国际先进水平,其中部分核心关键技术达到国际领先水平,解决了一系列轮轨关系领域中的关键问题,促进了高速铁路技术的进一步发展。

三、效益及成果

项目成果突破了轮轨关系基础理论、现场试验、结构优化及运维调控等方面的一系列难题,填补了相关研究空白。可有效解决高速道岔晃车、钢轨件伤损等痛点问题,提升高速道岔平顺性及长期服役性能,为我国高速铁路技术保持国际领先地位提供有力支撑。

项目共发表论文34篇,获发明专利11项、实用新型专利29项,形成标准及标准性文件5项,论著3部。

项目成果支撑完成了我国自主研发系列高速道岔的标准化及结构优化,形成了12种新型标准化道岔产品,已在京唐、京港、贵南、池黄等高速铁路铺设2363组,并成功指导了北京、上海、成都局等多个路局的高速道岔伤损及晃车整治工作,累计直接经济效益36.9亿元。